Jaime Fernández

El hambre agudiza el ingenio. En la literatura, el equivalente del hambre del refrán es la mordaza. Bajo un régimen de censura el escritor puede escribir cuanto desee, siempre que no lo publique ni lo transmita a nadie. En el momento en que lo escrito tiene que saltar a la letra impresa, el censor saca la lupa y empieza a tomarle las medidas al texto, palabra por palabra, como cuando los sepultureros tomaban las medidas del traje del muerto, para que encaje bien en el ataúd de la censura. Su propósito no se limita a expurgar los pasajes incómodos para el régimen político al que sirve sino acobardar al escritor, de modo que en sus próximas obras se ahorre la humillación de la censura por el burdo procedimiento de autocensurarse y, de paso, amilanar al resto de los escritores que se atrevan a franquear sus barreras.

Sin embargo, no siempre los autores se han rendido ante la censura. Por el contrario, se las han arreglado para sortearla agudizando su ingenio, lo que en algunos casos elevó la categoría artística de la obra al introducir innovaciones que en un régimen de plena libertad no se le habrían ocurrido. Naturalmente, este efecto no justifica la existencia de la censura, pero sí la capacidad humana para la invención y la supervivencia en condiciones adversas. La humillación que el censor inflige al artista, al obligarle a suprimir fragmentos de la obra o a alterar su contenido, se vuelve contra él. Mejora la calidad del libro, haciéndolo incluso más atractivo para los lectores y, por supuesto, reforzando las posibilidades de garantizarle una posteridad prometedora, en contra también de los deseos del censor.

A pesar de su denigrante cometido, la censura no deja de ser una posibilidad para el artista al que se le prohíbe expresarse con absoluta libertad. Posibilidad porque, aun con sus limitaciones, deja un pequeño pero significativo margen de maniobra para la negociación, algo que no permiten la prohibición tajante, la persecución o el destructivo auto de fe. El nazismo no toleró la censura. La quema de libros en una fecha tan temprana como el 10 de mayo de 1933 fue una severa advertencia para los autores alemanes que aún no habían optado por el exilio. O destierro o fuego. Nada de medias tintas.

En otras dictaduras de larga duración, como las que se padecieron en la antigua Unión Soviética y en sus regímenes satélites y en la Península Ibérica, los censores se entrometían en el texto, obligando a cambiar palabras, expresiones y suprimiendo o modificando pasajes y escenas (sobre todo desenlaces). En la larga noche estalinista numerosos autores fueron asesinados; otros sufrieron el destierro en su propio país o las cárceles. Los poetas tuvieron que memorizar sus poesías por si la policía secreta irrumpía en sus casas para requisárselas después de un minucioso registro. Hubo que esperar a la muerte de Stalin para que la mayoría de ellos (y sus obras) fuesen rehabilitados. Al menos en el régimen zarista pudieron emigrar a Francia, Alemania o Inglaterra.

Es en la franja estrecha de la censura donde el artista debe concentrar su potencia creadora, tomando rumbos distintos de los que trazó antes de que escuchase el crujido metálico de las tijeras del censor. Podemos preguntarnos cómo habrían sido muchas obras compuestas cuando la censura estaba muy extendida, e incluso, en el caso de que el autor no las compusiera presionado por la autocensura, cómo fueron antes de que pasaran por el taller del censor. Quizá nos llevásemos alguna sorpresa.

James Joyce padeció la censura dentro y fuera de su país, la muy católica y puritana Irlanda. “Aplastadnos, somos aceitunas”, dijo a sus censores con aire desafiante. También podría haber dicho “Pisadnos, somos uvas”, pero sabía que así era fácil obtener el líquido jugoso que contienen. Prefirió la metáfora de las aceitunas de las que se extrae el aceite después de ser exprimidas en la almazara por las pesadas muelas de piedra.

Desde que justamente hace un siglo Joyce publicara los quince relatos de Dublineses, tuvo que soportar los rechazos de varios editores irlandeses. En un último y desesperado esfuerzo para publicar el libro en Maunsel & Company, aceptó a regañadientes eliminar Un encuentro, una historia en la que aparece un pederasta. Propuso al editor indemnizarle con el costo de la primera edición en caso de que fuese incautada por la policía. El gerente de la editorial Georges Roberts le exigió cambiar párrafos en algunos de los cuentos. Cansado de las innegociables objeciones que le planteaba la editorial, decidió abandonar su país para no volver nunca más. Por fin, ocho años después de su redacción, Dublineses fue editado con numerosas erratas por el primer editor al que acudió Joyce con el manuscrito, Grant Richards.

El ensañamiento de la censura con Ulises fue aún peor. El manuscrito recibió el portazo de la prestigiosa editorial Hogarth Press, que regentaban Leonard y Virginia Wolf. La edición completa de la novela, también plagada de erratas, se publicó en París en 1922, por la editora Sylvia Beach, directora de la célebre librería Shakespeare and Company. Tachada de obscena, hasta entonces había sido publicada parcialmente en las revistas literarias norteamericana The Little Review y británica The Egoist, que dirigía Harriet Shaw Weaver. En Estados Unidos no vio la luz hasta 1934, severamente vigilada por la Sociedad para la Erradicación del Vicio de Nueva York, que obligó a The Little Review a abandonar la publicación de la obra. Aquel año en que un juez autorizó su publicación, la revista Time dedicó su portada a Joyce.

La Sociedad para la Erradicación del Vicio fue fundada en 1872 por Anthony Comstock, quien opinaba que el arte no debe estar por encima de la moral. D.H. Lawrence, Theodore Dreiser y George Bernard Shaw fueron tres de sus bestias negras. Este último acuñó el término "comstockery" para referirse a la censura rampante que practicaba en nombre de la Sociedad.

En sus manos el negocio de la acusación alcanzó las proporciones de una gigantesca factoría industrial. Dos años antes de morir, después de cuarenta y uno de censor, se jactaba de haber logrado que se declarase culpables al suficiente número de personas como para "llenar un tren de pasajeros con sesenta y un vagones, sesenta de ellos con otros tantos pasajeros cada uno y otro casi lleno". En total había destruido "160 toneladas de literatura obscena". Además de censor temible, Comstock demostró ser un contable meticuloso. Los dos grabados que ilustraban el sello de su sociedad lo dicen todo: cárcel y fuego (atentos al porte de caballero burgués, sombrero de copa incluido, que luce el hombre que está arrojando los libros a la hoguera).

Los trenes abarrotados de culpables que imaginó este Himmler de la censura, y a los que extrañamente no determinó destino alguno –quizá el realismo de la metáfora le impidió asociarlo a un lugar tan fantástico como el Infierno, donde si algo no falta es fuego- me han recordado aquellos otros trenes, también abarrotados deculpables, que durante la Segunda Guerra Mundial partían de diversos puntos de Europa hacia los campos de concentración que el régimen nazi esparció por los territorios de su Tercer Reich. La misma diligencia, la misma eficacia y el mismo afán expansivo.

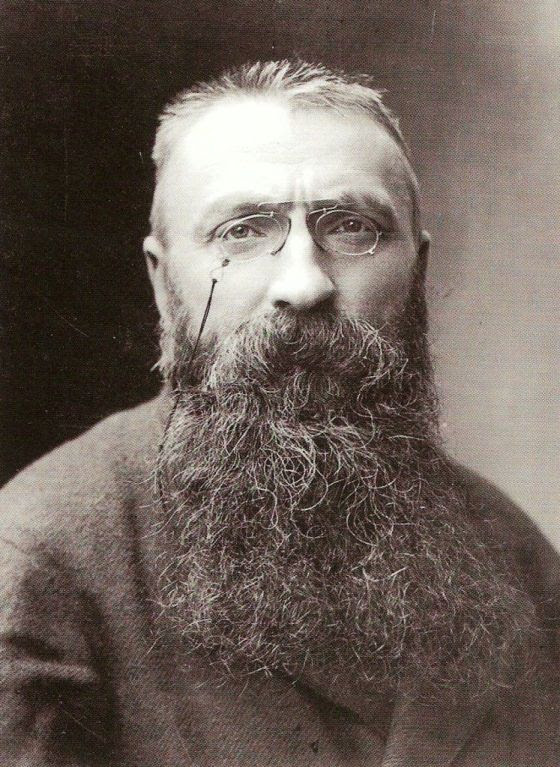

Thomas Mann fue todavía más lejos que Joyce en su percepción de la censura. Lo suyo no era un desafío sino una entrega incondicional. En el ensayo Consideraciones de un apolítico (1915) citó un artículo de Auguste Rodin publicado en una revista norteamericana para criticar las “desventajas” de la libertad del artista. El célebre escultor francés sostenía que el siglo XIX

“dio a los artistas la libertad y…con ello los arruinó. ¡Como si la libertad pudiese inspirar el arte! ¡Ha matado el arte! Con la libertad han perecido los hermosos estilos de la época antigua, y sólo hemos podido hacer malas repeticiones después de ellos. Con la Revolución el arte se convirtió en tendero, y a consecuencia de ese cambio ha muerto”.

En su añoranza de los viejos tiempos de la coacción sistemática, Mann se remitió además a una reflexión de Nietzsche en la que calificaba de grave la situación de los artistas superiores al sucumbir "casi todos ellos por indisciplina interna". "Ya no son tiranizados desde afuera, por las tablas de valores absolutos de una iglesia o de una corte; entonces ya no aprenden tampoco a criar su “tirano interno”, a la voluntad”.

El ascenso del nazismo y el exilio obligaron al autor de La montaña mágica a correr un tupido velo sobre esta y otras reflexiones de índole parecida esparcidas por su polémico ensayo. Con los liberticidas gobernando en media Europa no era cuestión de culpar a la libertad de una hipotética decadencia en el ámbito de la creación artística. Bien pronto se encargaron los verdugos de zanjar las discusiones sobre este asunto imponiendo por la fuerza su estúpida concepción del arte mientras desterraban, encarcelaban o asesinaban a los artistas de verdad.

Jorge Luis Borges mostró una vez más su faceta de provocador al declarar, a raíz del fallo del juez de Nueva York, John M. Woolsey, que autorizó la difusión de Ulises, que la censura “puede justificarse, siempre que se ejerza con probidad y no sirva para encubrir persecuciones de orden personal, racial o político”. Poco tiempo después esgrimió un argumento de orden estético en pro de la censura: “puede favorecer la insinuación o la ironía, que son más eficaces”.

Al escritor argentino le gustaba recordar que en épocas ilustres el pensamiento ha estado sometido a las presiones de la censura sin que ello obstaculizase la creatividad de los escritores. Borges alegaba que un autor que conoce bien su oficio “puede decir todo lo que quiere decir, sin infringir los buenos modales y las convenciones de su época”.

Si el censor sólo persigue amordazar y cercenar para que la obra encaje en su estrecho molde, el escritor tendrá que esmerarse en buscar una rendija por la que puedan respirar sus textos. Ahí es donde entra en juego la ironía y la insinuación a las que se refería Borges. Ante la brutal rigidez de la censura, que no se anda con miramientos y a la que la estética le trae sin cuidado, el artista tendrá que roturar terrenos vírgenes, “saber ladearse”, como recomendaba el jesuita Baltasar Gracián, multiplicando sus dosis de ingenio e inventiva.

A la censura sólo le interesa el miserable momento presente para el que trabaja, por lo que el artista tiene que demostrar su superioridad y altura de miras sobrevolando las circunstancias pasajeras a las que el censor rinde pleitesía, con la vista puesta en la posteridad, tiempo en el que la censura no será más que un recuerdo ominoso del que se avergonzarán las generaciones venideras.

En la mayoría de los casos la censura sólo sirve para promocionar la obra censurada. La mancha vergonzante que el censor pretendía endosarle se transforma en medalla honorífica. Así sucedió con el poemario Las flores del mal, de Baudelaire, acusado “ultrajar” a la moral pública, y con El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. También Madame Bovarycompareció ante el juez en el banquillo de los acusados por un motivo similar. Después de ser rechazada por varias editoriales,Lolita, de Nabokov, fue adoptada en 1955 por un sello francés dedicado a la literatura erótica. A los tres años se publicó en Estados Unidos.

Abundando en la idea esgrimida por Borges, el novelista norteamericano Kurt Vonnegut comentó que no sabía qué le daba más lástima si un escritor amordazado y rodeado de policías o uno que vive en una perfecta libertad y no tiene nada que decir. Ante la elección de dos males, se inclinaba por el menos malo. Esto lo decía un autor que sufrió la censura.

El Premio Nobel de Literatura en 2012, el chino Mo Yan (1955), pseudónimo de Guan Moye, fue convocado por los censores de su país para analizar sus textos y algunas de sus obras se retiraron de las librerías por algún tiempo. En una entrevista declaró que la censura “da a los escritores motivación para desafiar las áreas prohibidas". En el discurso de aceptación del Premio Nobel afirmó que la censura en su país es "un mal necesario". Por si no lo sabían, la traducción de Mo Yan (mandarín) al español es “No hables”.

El autor de Sorgo Rojo empezó a escribir en la década de los ochenta, coincidiendo con la apertura política y cultural en China, una época que considera “dorada” para la literatura china y que confiesa echar mucho de menos. "Entonces había muchos tabúes a los que los escritores les gustaba desafiar. Su entusiasmo inspiró creatividad e imaginación". No obstante, matiza que con ello no quiere decir que esos tabúes "generaran buenas obras de literatura". Y como para evitar interpretaciones confusas aclara que "de hecho, nunca he querido decir nada parecido, simplemente estoy dando una descripción genuina de aquel período".

Mo Yan ha sido criticado por activistas defensores de los derechos humanos por no postularse a favor de la libertad de expresión y ser miembro de la asociación de escritores con el aval del Partido Comunista. Herta Müller, también Premio Nobel de Literatura, tachó de “catástrofe” la concesión del galardón a Mo Yan.

Otro escritor chino, nueve años más joven que su célebre compatriota, Mia Jia (Fuyang, 1964), pseudónimo de Jiang Benhu, cree que la censura constituye un acicate para su labor literaria, espoleando su ingenio:

"Es un reto constante para mí, y lo asumo como creador. Siento que mi literatura es como una planta que crece entre las ranuras de una piedra. Si al final brota y no muere, mejora y crece más fuerte".

Al contrario que Joyce, Mann, Borges o Mo Yan, J.M. Coetzee está convencido de que bajo la censura no florece la literatura, aunque puedan darse casos en los que estimule la creatividad de los escritores. El Premio Nobel sudafricano piensa que ya son bastantes los obstáculos que se imponen por sí mismos como para buscarse otros. En su opinión, la censura amenaza como mínimo con distraer al escritor de su verdadera ocupación y en el peor de los casos puede fascinarlo hasta pervertir su imaginación. Para Coetzee el censor no es más que “un parásito, un invasor patógeno del yo-cuerpo, al que se rechaza con intensidad visceral pero nunca se expulsa por completo”.

En nuestra sociedades abiertas la coacción censora lleva un atuendo tan liviano que casi ni se la ve. Pero su aparente transparencia deja huella no con el antiguo nihil obstat de la iglesia católica, sino con la exigencia explícita de las previsiones de ventas que barajan las editoriales. Ya ocurrió mucho antes con el cine. Los finales tenían que ser si no felices, al menos no desagradables para el espectador que pagaba para que lo entretuviesen durante dos horas con una historia que acabara como es debido, aunque hasta llegar a ese final feliz sus protagonistas padecieran algunas turbulencias. En los antiguos países comunistas los censores tenían una preocupación similar por suprimir los finales adversos. Lo importante es que el consumidor de ficciones se lleve un buen recuerdo de éstas. De ahí que se persiga un final apropiado para las historias. Un objetivo tan antiguo como aquel corolario que clausuraba los cuentos infantiles de antaño: los protagonistas fueron felices y comieron perdices. Y todos tan contentos. ¡Larga vida a la infancia!

_____

De EN LENGUA PROPIA, blog del autor, 05/08/2014

Imagen: Páginas censuradas de una edición antigua de “Elogio de la locura”, de Erasmo de Rotterdam

No comments:

Post a Comment